In meinem Beitrag „Liturgiereform: Und nun“ habe ich versucht, einen kleinen Einblick in die Geschichte der Reform zu geben. Heute gehe ich auf die Experten dieser Reform ein: Keiner bezweifelt die Kompetenz dieser Gelehrten, ihre Rechtgläubigkeit und ihren guten Willen. Und jeder Traditionalist, der „Freimaurer“ schreit, stellt damit nur fest, dass er nicht seriös diskutieren kann.

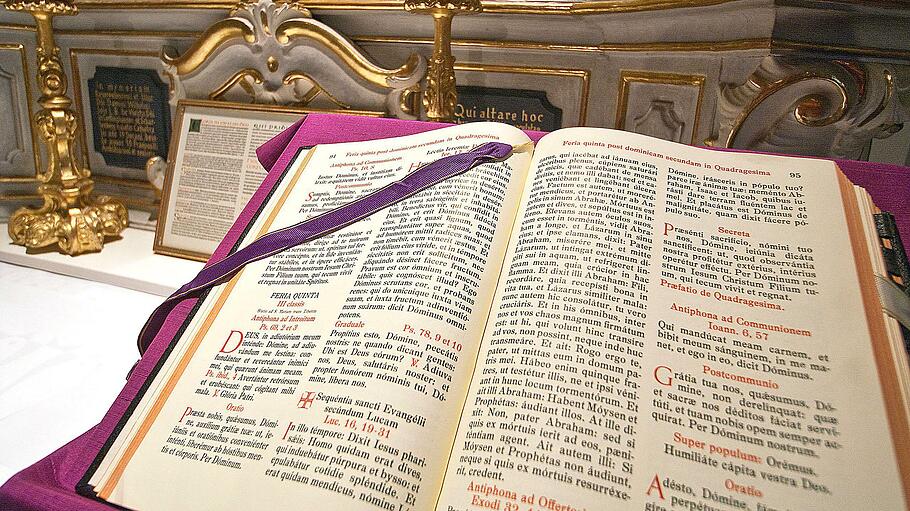

Reform der Liturgiereform?

Die Entstehung des neuen Messordo und die ganze Reform bedarf dringender Aufarbeitung.