Lange hatte das Große Abendländische Schisma gedauert. Es war ein Skandal für die ganze Christenheit und lastete schwer auf der Catholica, genauso schwer, wie die Zeit des Exils der Päpste im französischen Avignon Anstoß erregt hatte. 1376 war Gregor XI. schließlich nach Rom zurückgekehrt. Und als zwei Jahre später ein Nachfolger gewählt werden musste, kam es zur Spaltung. Das sechzehnköpfige und stark französisch dominierte Kardinalskollegium wählte zwar einen Italiener zum neuen Papst, der sich Urban VI. nannte. Aber als dieser gleich 29 neue Kardinäle ernannte, empörte sich der Rest des roten Senats und wählte im September 1378 in Fondi Robert von Genf zum Papst Clemens VII.

Dramatische Papstwahl bei Kerzenlicht

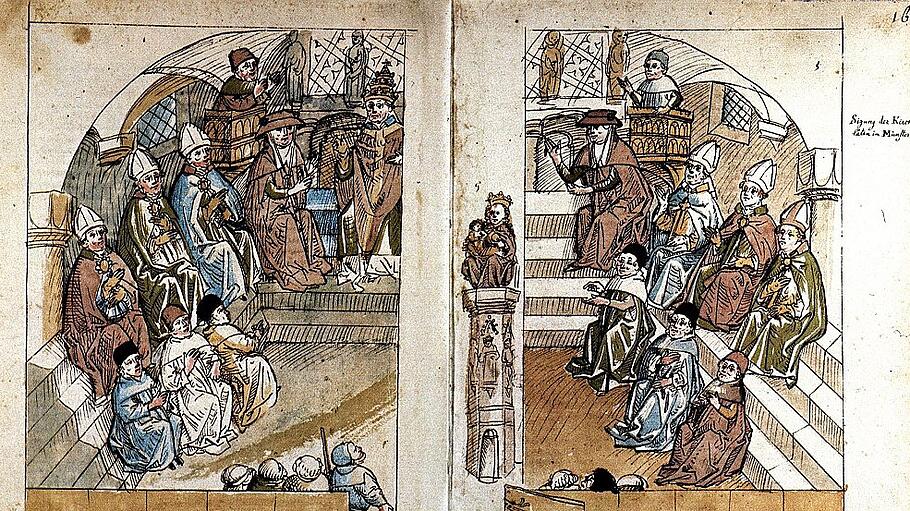

Vor genau sechshundert Jahren: Mit dem Konklave von Konstanz und der Wahl Martins V. endete das Große Abendländische Schisma. Von Guido Horst