Zeiten großer Veränderungen rufen Pioniere auf den Plan – Menschen, die aus den Trümmern des Vergangenen etwas Neues schaffen und doch die Glut der Tradition bewahren. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg stand Deutschland vor großen Umwälzungen, als die Monarchie Geschichte war: Deutschland musste sich in der jungen Weimarer Republik neu aufstellen – politisch, wirtschaftlich, aber auch in seiner Kirchenverfassung. Es war die Zeit der bis heute gültigen Konkordate, die der Heilige Stuhl erst mit den einzelnen deutschen Ländern, dann mit dem gesamten Reich abschloss.

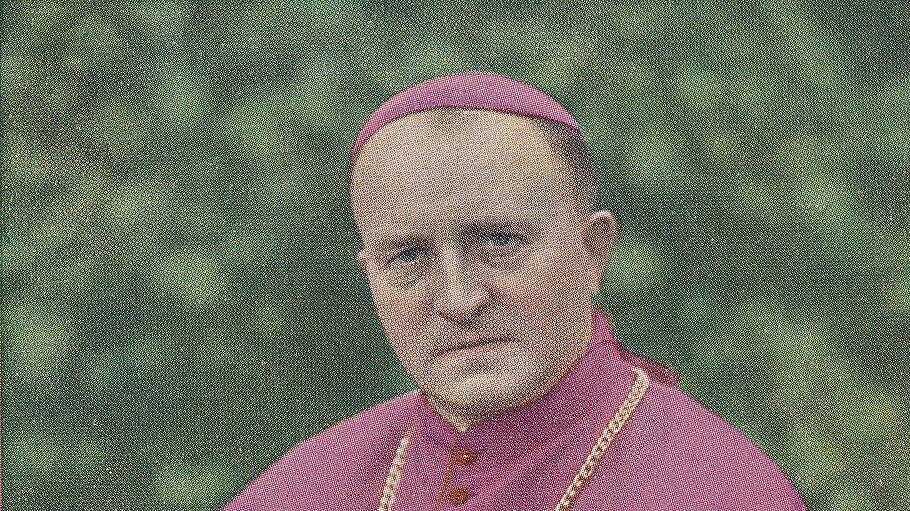

Christian Schreiber: Ein Bischof mit zwei Seiten

Bischof Christian Schreiber leistete Pionierarbeit: Als erster Bischof von Meißen nach der Reformation und als erster Oberhirte der neu errichteten Diözese Berlin baute er zwei Bistümer auf.