Der heilige Johannes Paul II. nannte ihn einen „der großen Priestergestalten der neueren Geschichte“. Gemeint war Pater Joseph Kentenich (1885–1968), der Gründer des internationalen Schönstatt-Werkes. Vor 50 Jahren starb er: am Morgen des 15. September 1968. Es war ein Sonntag. Die Kirche gedachte der Sieben Schmerzen Mariens. Um 6.15 Uhr war er an den Altar getreten. Kurz nach sieben war die Messfeier beendet. Zurück in der Sakristei verharrte er eine Weile still am Ankleidetisch, neigte sich plötzlich nach vorn und sank zu Boden. Sein großes Herz hatte aufgehört zu schlagen. Pater Kentenich legte sein Priesterbild in zahlreichen Tagungen, Vorträgen, Primizpredigten und Exerzitien dar. Überdies gelang es ihm, im ...

Abbild des Vaters

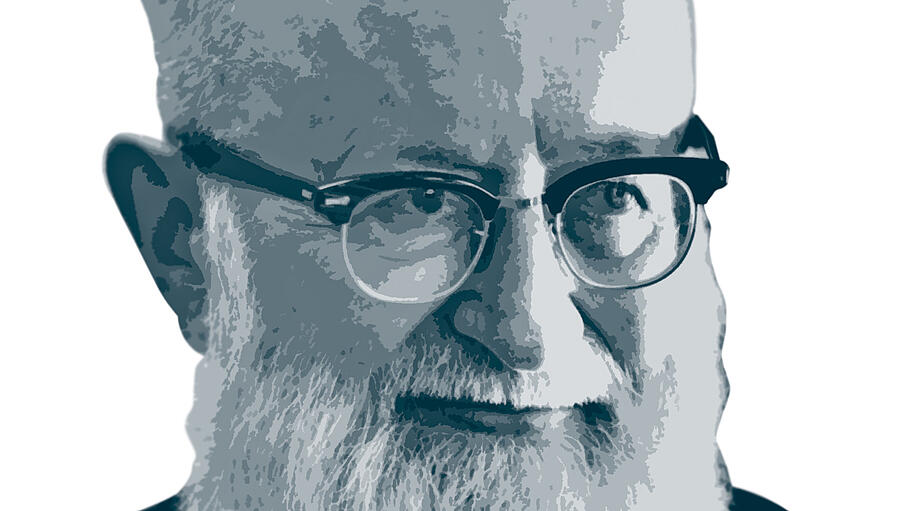

Priesterbild für heute – Zum 50. Todestags Pater Joseph Kentenichs. Von Manfred Gerwing