In der Generation der jetzt Lebenden hat die „Allmacht“ Gottes einen höchst verdächtigen Beigeschmack. Das betrifft vor allem den „allmächtigen Vater“ des Credos. Keine Feministin konnte frohen Herzes diese beiden Worte sprechen. Das biblische Gottesbild war und ist hier belastet durch den jeweils umfassenden Machtanspruch väterlicher Gewalt, wie man ihn in den jeweils anderen Kulturen wahrzunehmen scheint.

Auf der Seite der Verlierer

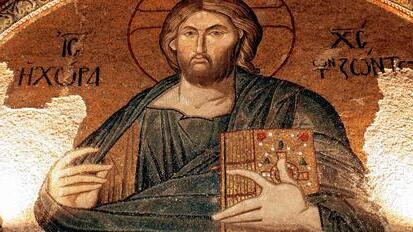

Wie ist Gott? Der Allmächtige – „Tagespost“-Serie zum Heiligen Jahr (Teil IV). Von Klaus Berger