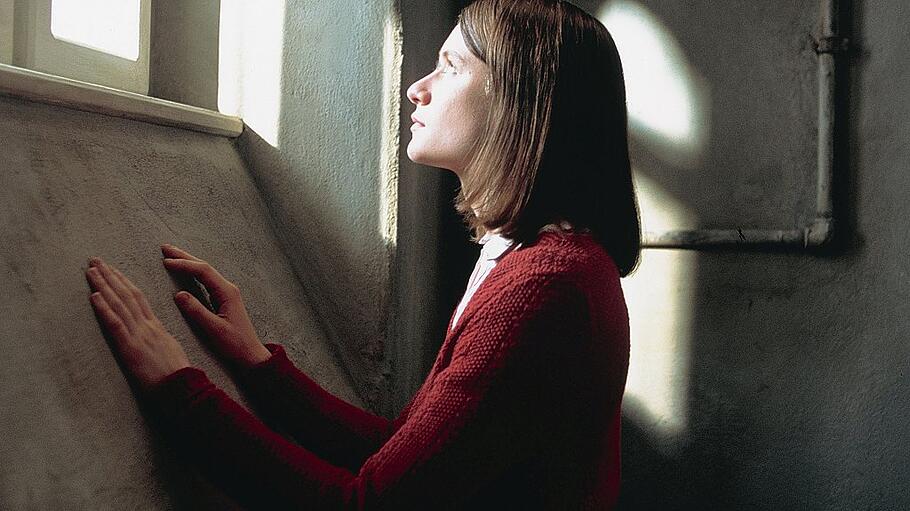

Der Studentenbewegung „Weiße Rose“, die sich seit dem Frühjahr 1942 an der Münchner Universität als Widerstandsgruppe gegen das NZ-Regime formierte, setzte im Jahre 1982 Michael Verhoeven ein filmisches Denkmal. Anders als Michael Verhoevens „Die Weiße Rose“ widmet sich der Spielfilm „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ nicht der Widerstandsbewegung an sich. Er konzentriert sich konsequent auf seine Titelheldin. Der Film zeichnet akribisch die Tage zwischen dem 17. und dem 22. Februar 1943 nach: vom Vorabend ihrer Verhaftung bis zur Hinrichtung Sophie Scholls zusammen mit ihrem Bruder Hans und mit Christoph Probst.

Standhaft bis in den Tod

„Sophie Scholl“ (2004) von Fred Breinersdorfer und Marc Rothemund – Serie der Filmgeschicht. Von José García