Charles Maurras (1868–1952) war zu Lebzeiten in Frankreich in aller Munde, heute ist er selbst dort mehr oder weniger ein Unbekannter, besser: ein Ungelesener, denn als Phantom der Rechten und der Royalisten spukt er immer noch durch die Ideenwelt unserer linksrheinischen Nachbarn. Das schiere Ausmaß seines Werks, das mehrere hundert Bände und zahllose Aufsätze umfasst, steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zu der Zahl seiner Leser. Keine Frage: Maurras war so sehr ein Kind seiner Zeit und ihrer Konflikte, dass seine Bücher diese Zeit nicht oder nur sehr mühsam überlebten.

Monarchismus und Glaube

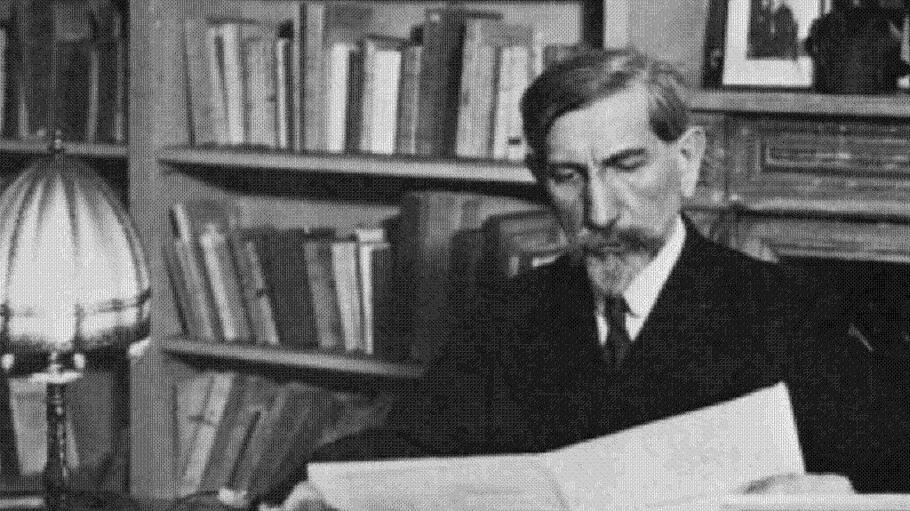

Der französische Schriftsteller Charles Maurras wurde vor 150 Jahren geboren. Das Verhältnis zur Kirche spielte in seinem Leben eine komplizierte Rolle. Von Alexander Pschera