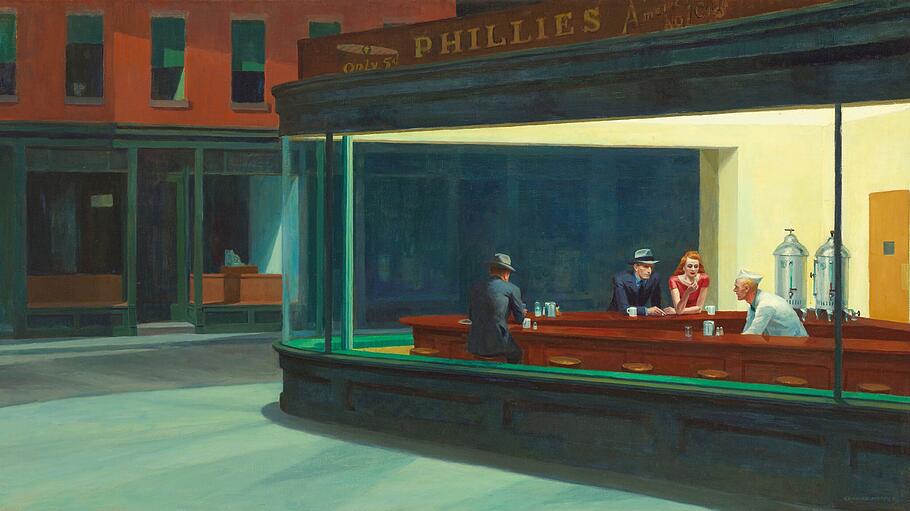

Alles wirkliche Leben ist Begegnung", sagte einst der jüdische Philosoph Martin Buber (1878-1965) und betonte damit, wie wichtig andere Menschen beziehungsweise die Begegnungen und Beziehungen mit ihnen für das eigene Leben sind. Doch was passiert, wenn trotz aller Mobilität und Vernetzungsmöglichkeiten, die modernen Gesellschaften innewohnen, immer weniger Menschen einander begegnen? Dann empfinden sich nicht wenige Menschen nicht nur einfach als sozial isoliert - sondern schlicht und ergreifend einsam.

Immer mehr Menschen fühlen sich einsam

Trotz immer stärkerer Vernetzung fühlen sich immer mehr Menschen allein. Ein Umdenken in jeglicher Hinsicht ist notwendig.