Im modernen Sprachjargon bedeutet der Begriff so viel, wie „das gewisse Etwas“. Doch ursprünglich heißt Charisma „Gnadengabe“. Das Neue Testament bezeichnet damit folgerichtig die Gaben des Heiligen Geistes. Franz von Assisi besaß sogar so viel davon, dass er den Vögeln predigen konnte. Und wie etliche Bilder seiner Reisen belegen, zog der inzwischen kanonisierte Johannes Paul II. die Menschen so sehr in seinen Bann, dass sie vom Glauben überwältigt auf die Knie fielen.

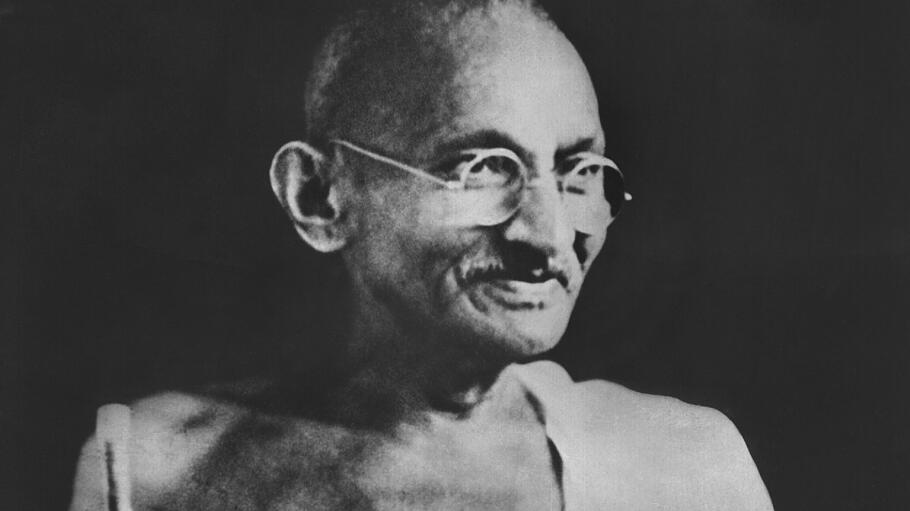

Mahatma Gandhi.: Ein Mann mit Charisma

Ausstrahlung ist ein Merkmal vieler Heiliger und Helden, Popstars und Politiker. Auch Mahatma Gandhi, der indische Widerstandskämpfer, war damit gesegnet. Doch aus welchen spirituellen Quellen schöpfte er dabei eigentlich?