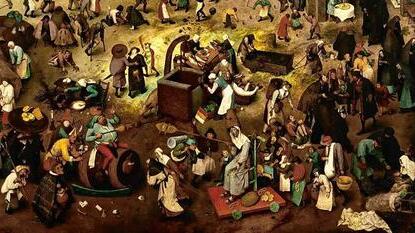

Die Kulturgeschichte des Karneval beginnt vor 5 000 Jahren. Am Beginn der Zivilisation steht gewissermaßen der Karneval, und zwar in Mesopotamien, im Zweistromland, im Land der ersten urbanen Kulturen. Eine altbabylonische Inschrift aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. gibt Auskunft darüber, dass unter dem Priesterkönig Gudea ein siebentägiges Fest gefeiert wurde und zwar nach Neujahr als symbolische Hochzeit eines Gottes. Die Inschrift besagt: „Kein Getreide wird an diesen Tagen gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der Sklave an seines Herrn Seite. Die Mächtige und der Niedere sind gleichgeachtet.“ Das ist eine gute Definition des Karneval: Jeder Jeck ist anders, aber alle machen mit. Oben und unten verschwimmen.

Die vergängliche Zeit der „verkehrten Welt“

Ist Karneval ein originär christlicher Brauch oder knüpft man beim Feiern an andere Traditionen an? Eine kurze Kulturgeschichte der fünften Jahreszeit. Von Josef Bordat