Einmal im Jahr lädt die „Stiftung für Familienwerte“ Partner und Experten zu einem zweitägigen Treffen in Unkel am Rhein ein, um Ideen auszutauschen und Anregungen für praktische und politische Aktionen zu gewinnen. Ausgesuchte Vertreter von rund dreißig Verbänden und Vereinen rund um die Thematik Familie kommen mit Fachleuten zusammen, erörtern gesellschaftliche Entwicklungen, bringen sich auf den neuesten Stand der Wissenschaft im Bereich Sozialsysteme, Bindungsforschung oder Familienpolitik. So auch am vergangenen Wochenende. Eine der Teilnehmerinnen war eine Psychologin, die sehr kundig über das Tabu-Thema Pornografie referierte. Die Runde war vertraulich.

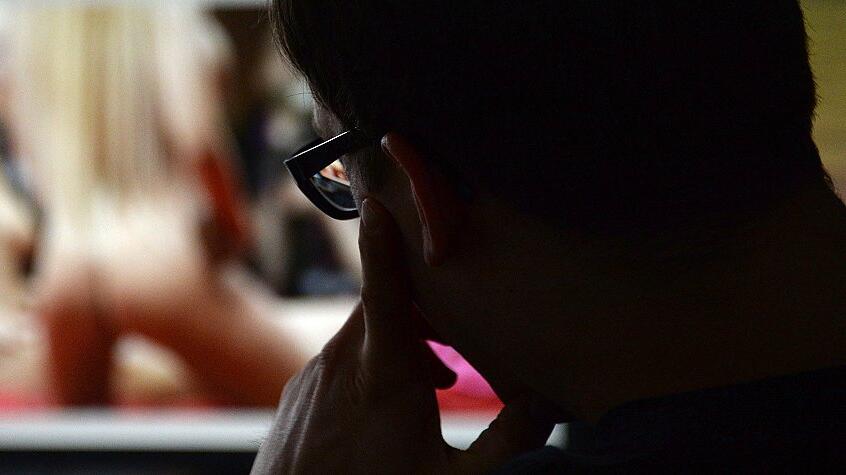

Dämme gegen die Pornoflut

Die Porno-Industrie boomt und bedroht die seelische Gesundheit von Jugendlichen und Familien - Ein Expertengespräch über Pornoproduktion, Menschenhandel und Missbrauch. Von Jürgen Liminski