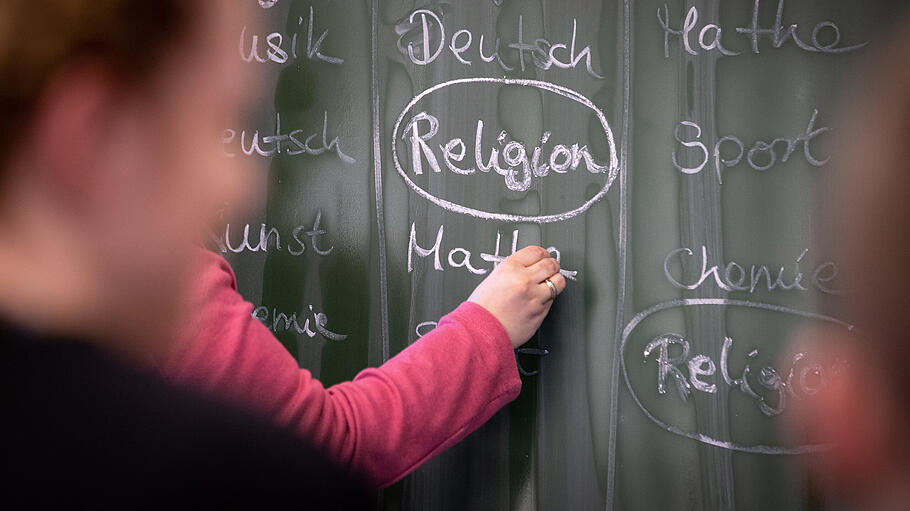

Katholischer Religionsunterricht wird in Deutschland konfessionsübergreifend weder als Katechese noch als staatlich gelenkte Sonntagsschule verstanden, sondern als Mix aus Lebenshilfe und Hilfestellung, um Schüler „zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube zu befähigen“, wie es in sprödem Beamtendeutsch heißt. Dieses Konzept verpflichtet den Lehrer zu einem hohen Maß an professioneller Diskretion: Er soll Zugänge zum Glauben zeigen und mit den Schülern Gottesbeweise und religiöse Fragestellungen durchdenken und diskutieren, ohne seinen Wissensvorsprung zu manipulativen Zwecken ausnutzen. Alles andere wäre Machtmissbrauch.

Die Schüler werden zur pädagogischen Verfügungsmasse des synodalen Weges

Das Unterrichtsmaterial zum synodalen Weg vereinnahmt den Religionsunterricht in unzulässiger Weise. Ein Blickpunkt zu einer fragwürdigen Materialsammlung.