In der Weihnachtszeit hört man in vielen kanadischen Kirchen den „Huron Carol“, ein populäres kanadisches Weihnachtslied, das der Jesuiten-Missionar Jean de Brébeuf um 1642 in Wyandot, der Sprache der huronischen Ureinwohner von Ontario, verfasste. Die Huronen gehörten zur Ethnie der Irokesen, hatten sich jedoch bereits vor Ankunft der Europäer von diesen abgespalten, mit Algonkin-Völkern verbündet und eine eigene Konföderation gebildet, die in Rivalität zur mächtigen Irokesen-Liga stand, mit der sie sich im permanenten Kriegszustand befand. Als die Franzosen nach ihrer Ankunft zu Beginn des 17.

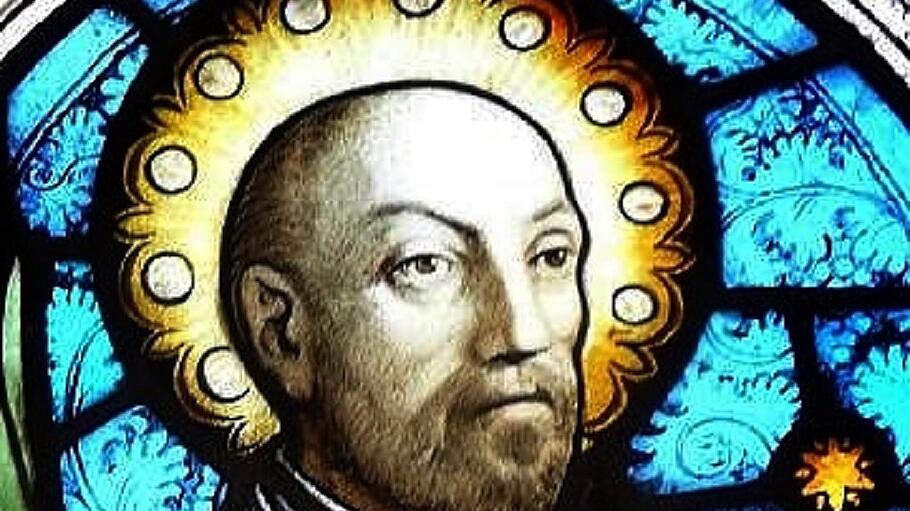

Jean de Brébeuf SJ

Der heilige Jean de Brébeuf SJ. Von Claudia Kock