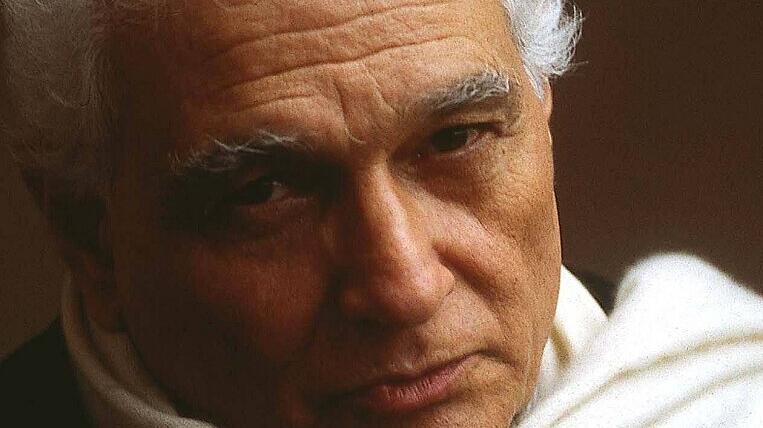

Dezentralisierung ist zum Motto der Gegenwart geworden. Es gibt kein Zentrum mehr, nichts, auf das man sich verlässlich beziehen könnte. In der Gesellschaft will man keine Regeln mehr „von oben“, sich selbst von Gott nichts mehr sagen lassen. Der „Verlust der Mitte“, den Hans Sedlmayr bereits 1948 festgestellt hatte, ist zur globalen Weltsicht geworden. Dass ein zentraler, verlässlicher Bezug des Menschen nicht mehr nur ein Verlust ist, sondern dass es diesen Verlust notwendig geben müsse, hat der in Algerien geborene Philosoph Jacques Derrida 1967 in „Die Schrift und die Differenz“ zu beweisen versucht – das Buch wurde sofort zum Kultbuch der französischen Linken in der Studentenrevolte. Jacques Derrida (1930–2004) lehrte damals in Paris. Er sprach von Dekonstruktivismus, vom Ende des „Logozentrismus“ der abendländischen Metaphysik. Er ist der eigentliche Vertreter der Postmoderne, denn die Moderne hielt noch an Vernunft und Normen als ihrem Kern fest – letztlich an einem christlichen Menschenbild.

Die Substanz nannte Aristoteles ousia, was auch das Anwesende heißt, das Substanzielle in allen konkreten Bestimmungen. Diese letztlich göttliche in sich ruhende Anwesenheit oder Präsenz, wie es modern heißt, gibt es nach Derrida nicht. Ein Beispiel ist für ihn der Unterschied des Realitätsprinzips und des Lustprinzips bei Freud.

Das Realitätsprinzip, die Forderungen der Realität an den Menschen, verlangen einen Aufschub der Lust und der Befriedigung der Bedürfnisse; sie strukturieren aber auch den Lustgewinn, der wiederum auf das Leben unter „Realitätszwang“ wirkt. Dadurch ist die Lust nicht etwas, das auf die Forderung der Realitäten des Alltags folgt, sondern beide sind Teile eines Ganzen, strukturiert durch den Aufschub – jedes ist im anderen anwesend, aber ohne wirklich identifiziert werden zu können. Als weitere Beispiele nennt Derrida die Struktur des Satzes, der auf ein Ende ausgerichtet ist, aber nicht nur durch das Ende verstehbar sei, so wie auch ein Buch oder ein Werk oder das Leben – alles ist ein Verschweben zwischen Anfang und Ende, und wo das Verstehen zum Ziel und Ende kommt, lasse sich nicht wirklich sagen; daher spricht Derrida auch vom unendlichen Text der Welt, den wir erst durchlaufen müssten, bevor wir Einzelnes verstehen, was natürlich nie möglich ist. Immer ist da dieser Aufschub, das nicht zum Ziel kommen, weil es nie erreichbar ist. So verschwimmen die Bezüge bei Derrida. Aus diesem Ersetzen des klassischen Vorrangs der Identität durch die Nicht-Identität ergeben sich allerdings metaphysische Folgen.

„Klassische Rationalität kommt bei Derrida nicht mehr zum Zuge“

Dieser Aufschub ist der zentrale Gedanke bei Derrida, denn er bezeichnet den Zwischenraum zweier Zusammengehöriger, die durch den „Verzug, den Aufschub oder die Verspätung“ ineinander verfließen und „Spuren“ hinterlassen, wie es bei Derrida heißt: „Jede Spur ist Spur einer Spur. Kein Element ist jemals irgendwo anwesend (auch nicht einfach abwesend): es gibt nichts als Spuren. Diese sind indes nicht, wie man aufgrund des Wortes annehmen könnte, die Spuren einer Präsenz oder des Verstreichens einer Präsenz… Wir müssen uns vielmehr um Formulierungen bemühen, die diese Opposition außer Kraft setzen: So lässt sich etwa sagen, dass die Spur sich nur noch in ihrer eigenen Auslöschung ereignet, dass es ihr nur noch gelingt, sich auszulöschen.“ Klassische Rationalität kommt bei Derrida nicht mehr zum Zuge, er streift das Mystische. Das Verhältnis nun, das solchermaßen Spuren hinterlässt, nennt Derrida die „Différance“, um es vom normalen französischen Wort der différence ohne „a“ zu unterscheiden, die nur den bloßen Unterschied besagt.

Die Différance hebt die Festlegung von Wahrheit auf und führt in den völligen Relativismus. Nichts ist mehr sicher und gewiss, selbst Gott glaubt Derrida in der Différance begründen zu können: „Es geht indes nicht darum, Gott zu töten oder einmal mehr seinen Tod zu verkünden, sondern um den Nachweis, dass Gott als Name dessen, was Einhalt gebieten soll, selber von und in der différance hervorgebracht wird.“ Damit will Derrida Gott als Zentrum und Ursprung der Welt als etwas aus seiner – Derridas – eigenen Begrifflichkeit Hervorgebrachtes behandeln. Auch wenn Derrida Gott angeblich nicht antasten will, macht er in „Die Schrift und die Differenz“ doch gerade das, indem er Gott umdeutet zu etwas, was nicht aus sich selbst, causa sui, entstanden ist – Derrida spricht hier gar nicht mehr über den christlichen Gott.

Ekstatisches Ausleben des Augenblicks

Im Kapitel seines Buchs „Die Schrift und die Differenz“ über den Schriftsteller und Regisseur Antonin Artaud (1896–1948) stellt Derrida dessen „Theater der Grausamkeit“ vor, keine wirkliche Grausamkeit, sondern Theater als ekstatisches Ausleben des Augenblicks, wobei Sprache, Sinn und Schrift zu Gesten werden, wie im balinesischen Theater der Puppenspieler – dem Vorbild Artauds. Das „Theater der Grausamkeit“ meint etwas ähnliches wie die Feministinnen Simone de Beauvoir oder Judith Butler: Sie behaupten, ihren Körper durch die letztlich christliche Kultur verloren zu haben und wollen ihn wieder zurückgewinnen. Bei Derrida klingt das so: „Vom Theater ist daher zu sagen, was vom Körper sagt. Wie man aber weiß, lebte Artaud in der Erwartung einer Enteignung: sein eigener Leib, das Eigentum und die Eigentlichkeit seines Körpers waren ihm bei seiner Geburt von einem diebischen Gott entwendet worden, der seinerseits geboren wurde, um sich an meiner statt auszugeben‘.“

Auch hier also wieder Derridas Kampf gegen den Gedanken der Repräsentation eines mit sich Identischen – Gott als Repräsentation seiner Eigenschaften und der Schöpfung. „Vom Text“, schreibt Derrida, „und vom Gott-Schöpfer befreit, würde der Inszenierung damit ihre schöpferische und instaurierende Freiheit wiedergegeben. Regisseur und Teilnehmer (die fortan keine Schauspieler oder Zuschauer mehr wären) wären nicht mehr die Werkzeuge und Organe der Repräsentation... Die Theaterszene wird sicher nicht mehr repräsentieren, da sie sich nicht länger mehr wie eine sinnliche Illustrierung einem schon geschriebenen, außerhalb ihrer gedachten oder erlebten Text, den sie nur wiederholte, dessen Gewebe sie aber nicht konstituierte, hinzufügt.“

Weder Menschen noch Gott noch Wahrheit

Derrida will den Nietzsche'schen Taumel, Bacchus auf der Bühne und im Zuschauerraum gleichermaßen als tanzender Gott. Aber er geht noch weiter als die Antike. Das klassische Theater war für Artaud/Derrida von Anfang an eine Totgeburt, denn das Theater stehe nicht für die Nachahmung des Lebens und Verweisen auf die Transzendenz: „Das Theater“, schreibt Derrida, „wurde in seinem eigenen Verschwinden geboren; der Nachkomme dieser Bewegung hat einen Namen, es ist der Mensch. Das Theater der Grausamkeit musste geboren werden, indem es den Tod von der Geburt trennt und den Namen des Menschen tilgt.“

Diese Postmoderne will keinen Menschen, nicht Gott und keine Wahrheit: „Das Theater der Grausamkeit verjagt Gott von der Bühne.“ Womit Derrida den christlichen Gott meint. Die Postmoderne, auch wenn sie selbst schon oft für tot erklärt wurde, führt immer noch ein Leben in der Gesellschaft, die sich von allen Normen frei zu machen wähnt. Derrida war ihr Vordenker.

Jacques Derrida: Die Schrift und die Differenz. Suhrkamp Verlag 2006, 452 Seiten, ISBN-13: 978-351827-777-5, EUR 22,–

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.