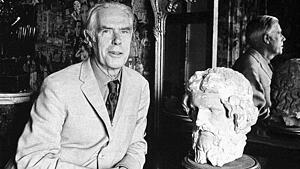

Besser als Balzac“, schrieb ein Kritiker, ein anderer meinte, den Autor als bloßen Beschreiber der britischen Upper Class einordnen zu können. Die Rede ist von Anthony Powell (1905–2000) und seinem zwölfbändigen Meisterwerk „Ein Tanz zur Musik der Zeit“, vom Berliner Elfenbein Verlag in der vorzüglichen Übersetzung von Heinz Feldmann nach und nach dem deutschsprachigen Publikum vorgelegt, das diesen würdigen Nachfolger Evelyn Waughs größtenteils noch nicht kennen dürfte. Powell lehnte übrigens den Titel eines „Sir“ ab, nach dem sich Waugh sehr sehnte. Er erschien ihm, der die Tochter eines Earl, eines Grafen, geheiratet hatte, nicht angemessen.

Es ist also sehr britische Literatur, im leicht schnoddrigen, verschliffenen Ton der besseren Kreise Albions, im Stil einer gutgelaunten Tisch-Konversation, sich mäandernd um ein Thema ringelnd, bis plötzlich etwas Einschneidendes passiert und ein neuer Spannungsbogen entsteht. Es ist die Geschichte des Nicholas Jenkins, die erzählt wird, geboren 1906 oder 1907 und Schriftsteller – was sich zufällig beides mit der Vita von Powell deckt. Aber fast nichts lässt dieser Ich-Erzähler von sich verlauten, man erfährt nur en passant, dass er verheiratet ist und offenbar auch zwei Söhne hat. Sein Metier ist das Beobachten, und weil er in einer spannenden Zeit lebt, hat er viel zu erzählen. Die Politiker und Künstler, die er kennenlernt, die Kommunisten und Spanienkämpfer, die Offizierskameraden – denn ein nicht unerheblicher Teil des Werkes spielt sich im Zweiten Weltkrieg ab – lassen ein in vielen Farben schillerndes Panorama der Zwischenkriegs- und Kriegszeit erstehen, das weit über eine Schilderung aus den höheren Kreisen der britischen Gesellschaft hinausweist.

Anthony Powell kam sicherlich aus diesen oberen Rängen des Landes, wurde so erzogen und übte die Berufe aus, die für Männer seiner Herkunft im gerade noch existenten Empire akzeptabel waren. Zu den Schul- und Studienfreunden in Eton und Oxford gehörten Evelyn Waugh, Graham Green und George Orwell; seine Frau Lady Violet Pakenham war selber eine sehr ernstzunehmende Schriftstellerin. Powell war Literaturkritiker und Drehbuchschreiber in Hollywood – gemeinsam mit F. Scott Fitzgerald – bevor der Krieg ihn in Beschlag nahm. An seinen Romanen hatte er da schon angefangen zu arbeiten. Bald in den militärischen Geheimdienst übernommen, wurde er als Verbindungsoffizier bei den Exilregierungen von Belgien, Luxemburg und der Tschechoslowakei eingesetzt.

Nur am Erfolg Orientierte werden kühl registriert

Das, was er beschreibt, hat er also erlebt, die frohgemuten Trinkrunden im Londoner „Café Royal“ nahe dem Piccadilly Circus ebenso wie den Stumpfsinn des Kasernenlebens, die ewig gleich ablaufenden Jagdvergnügen der Oberschicht auf dem Lande und auch den echten Kriegsalltag, wenn Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Keinen größeren Fehler könnte man machen, als das amüsante Geplauder der Protagonisten – über 400 Figuren sind es auf den dreitausend Seiten des Romanwerkes – für blasierte Überheblichkeit in einer zu Ende gehenden Klassengesellschaft zu halten. In den drei die Kriegszeit im engeren Sinne abdeckenden Bänden 7 bis 9 zeichnet Powell mit sicherem Blick, wie die ganze britische Gesellschaft, gerade die hier zuhauf auftretenden einfachen Soldaten und Arbeiter, in einer großen Kraftanstrengung die Mühen der Kämpfe und besonders des Bombenkrieges bewältigte und dabei näher zueinander rückte. Gesehen wird dies freilich in erster Linie aus der Optik der jungen Frauen und Männer aus privilegierten Verhältnissen, die ihren Platz im gesellschaftlichen Gefüge noch nicht behaupten mussten, sondern einfach einnahmen. Nicht zu diesen „happy few“, den glücklichen Wenigen, gehört der große Widersacher des Romanhelden Jenkins, der mit ihm ein Dioskurenpaar bildet und immer wieder im Laufe der Handlung auftaucht, was meistens nichts Gutes für Jenkins bedeutet. Kenneth Widmerpool ist ein homo novus, als kalt und empathielos gezeichnet und nur am eigenen Aufstieg interessiert. Während die meisten anderen Charaktere als gebildete und belesene Zeitgenossen dargestellt werden – ständig wird im „Tanz“ von der Antike bis zur Gegenwart alles zitiert, was zum Kanon gehört –, muss dieser Widmerpool passen, ist aber am Ende derjenige, der ganz oben angekommen ist.

Dieser typische Topos neuerer britischer Literatur, wie er auch schon bei Evelyn Waugh begegnet – der Aufstieg der erfolgsorientierten Mittelklasse bei gleichzeitigem Niedergang der bis dahin tonangebenden Eliten – wird von Anthony Powell kühl zur Kenntnis genommen, nicht beklagt. Was keine Übersetzung wiedergeben kann – die hier Vorliegende hilft sich dann und wann mit einem etwas unpassend erscheinendem Berlinern – ist die auch heute noch funktionierende Klassenteilung der britischen Gesellschaft durch den Akzent, mit dem jemand sein Englisch spricht und der alles verrät. Den richtigen Akzent lernt man nämlich nur auf einer der besseren Schulen, und wer diese nicht besuchen konnte, mag vielleicht nach außen hin aufsteigen, aber dazugehören wird er nie.

Ein Lesevergnügen wie eine Flasche guten Sektes

Doch solche Beobachtungen sind quasi nur die Betriebsanleitung für Anthony Powells großes Werk, das allenfalls bei den Franzosen Balzac und Proust ein Gegenstück hat (wobei der Autor selber diese Vergleiche nicht schätzte). Es ist ein Lesevergnügen, wie eine Flasche guten Sektes, um Evelyn Waugh zu zitieren, „kühl, humorvoll, durchdacht und genau gebaut“. Freilich muss man bei Getränken aufpassen, wie eine abendliche Konversation im Offizierskasino zeigt, als Oberst Pedlar von jemandem erzählt, dem der Großvater „eine Pipa Portwein“ zum 21. Geburtstag geschenkt hat: „,Zwölf Dutzend Flaschen‘, sagte Oberst Pedlar verträumt... Oberst Hogbourne-Johnson horchte plötzlich auf. Er entblößte eine Reihe Zähne unter seinen biskuitfarbenen Bartstoppeln und der kleinen Hakennase. ,Zwölf Dutzend, Eric?‘ ,Ja, stimmt das nicht, Derrick?‘ Oberst Pedlar klang jetzt nervös, war sich ohne Zweifel bereits bewusst, dass er sich mit seinem Anspruch, die Welt zu kennen, zu weit vorgewagt hatte, dass er sich – nicht zum ersten Mal – einen elementaren Fauxpas geleistet hatte.“ Die Aufklärung folgt auf dem Fuße: „Man muss kein Weinhändler sein, um zu wissen, was eine Pipa Portwein ist, alter Junge. Das sollte jeder wissen. Hat nichts damit zu tun, dass man Händler ist. Mehr als fünfzig Dutzend. Das ist, was eine Pipa ist. Du liegst absolut falsch mit deiner Rechnung. Könntest nicht falscher liegen. Hast deinen Rechenschieber nicht richtig eingestellt. Bist in einem völlig verkehrten Kartenquadrat gelandet. Hast einen kapitalen Bock geschossen... – ,Beim Jupiter, das ist eine Pipa?‘ ,Das ist eine Pipa, Eric‘. – Ich bin erschüttert, Derrick. Beim nächsten Mal muss ich es besser machen‘. – Das ist wahr, Eric, das ist wahr – oder wir werden nicht wissen, was wir von dir halten sollen.“

Anthony Powell: Die Kunst des Soldaten, Bd. 8 in: „Ein Tanz zur Musik der Zeit“; übersetzt von Heinz Feldmann. Elfenbein Verlag, Berlin 2017, 245 Seiten, ISBN 978-3-941184-43-5, EUR 22,–